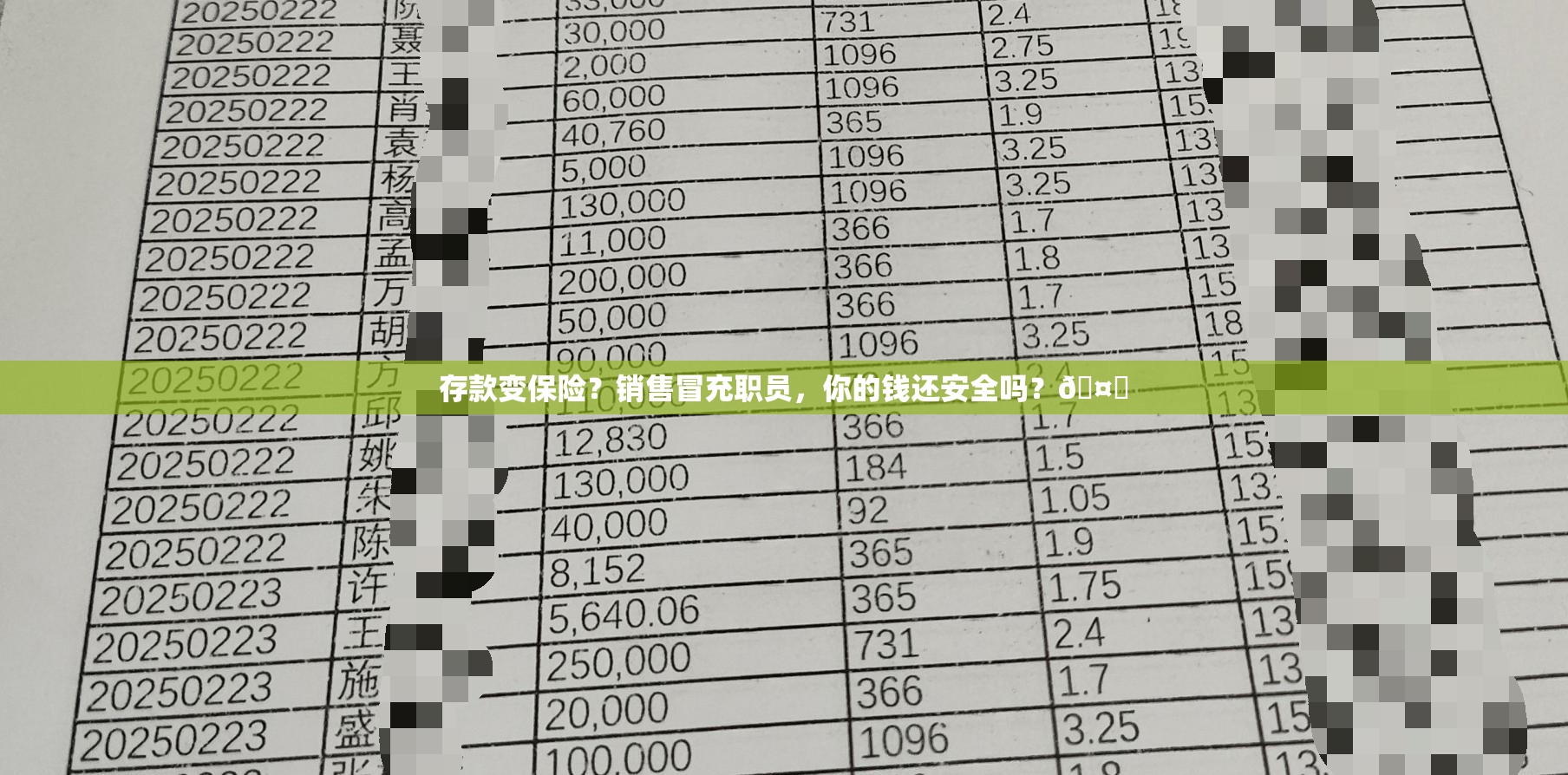

最近,“存款变保险?销售冒充职员”的新闻刷爆了朋友圈,不少网友直呼“防不胜防”!你的钱袋子还好吗?别急,今天我们就来扒一扒这背后的套路,教你如何避坑。“存款变保险”的骗局,简直比“秋天的第一杯奶茶”还让人心凉!赶紧往下看,别让你的血汗钱“蒸发”了!

1. 存款变保险?套路深似海!

银行里的“李鬼”

你有没有遇到过这样的情况:去银行存钱,结果被“热情”的工作人员推荐了一款“高收益”产品?你以为是在存钱,实际上可能已经掉进了“存款变保险”的陷阱!这些所谓的“银行职员”,其实是保险公司的销售,他们穿着银行制服,打着“理财”的旗号,让你不知不觉中签了保单。

高收益背后的猫腻

“年化收益率高达5%!”听起来很诱人,对吧?但别急着心动,这些产品往往是长期保险,提前退保可能连本金都拿不回来。更坑的是,有些产品甚至没有明确的收益承诺,完全靠销售一张嘴忽悠。

2. 销售冒充职员,演技堪比影帝!

制服诱惑,真假难辨

这些销售人员的“演技”简直可以拿奥斯卡!他们穿着银行制服,胸前挂着工牌,说话专业又亲切,让你完全分不清是银行职员还是保险销售。“存款变保险”的骗局,就是靠这种“伪装术”一步步让你上钩。

话术套路,防不胜防

“这款产品是银行推出的,特别安全!”

“现在存钱利息低,不如买这个,收益高还灵活!”

这些话术是不是很耳熟?其实,这些都是销售精心设计的“剧本”,目的就是让你放松警惕,乖乖掏钱。

3. 香港也中招?跨境骗局曝光!

香港成“重灾区”

你以为只有内地有这种骗局?错!香港也成了“存款变保险”的重灾区。不少内地游客去香港银行存钱,结果被推荐购买“高收益”保险产品,最后发现根本不适合自己,想退保却难上加难。

跨境维权难上加难

在香港购买保险产品,一旦出现问题,维权成本极高。语言不通、法律差异、沟通不畅,都是摆在消费者面前的“拦路虎”。所以,去香港存钱,一定要多留个心眼!

4. 如何避坑?教你几招!

火眼金睛识破“李鬼”

第一步:看清工牌!银行职员和保险销售的工牌是有区别的,保险销售的工牌上通常会注明“保险代理”字样。

第二步:问清产品性质!如果是保险产品,一定要问清楚保障内容、收益情况和退保规则。

第三步:保留证据!录音、拍照、保存合同,这些都是维权的关键证据。

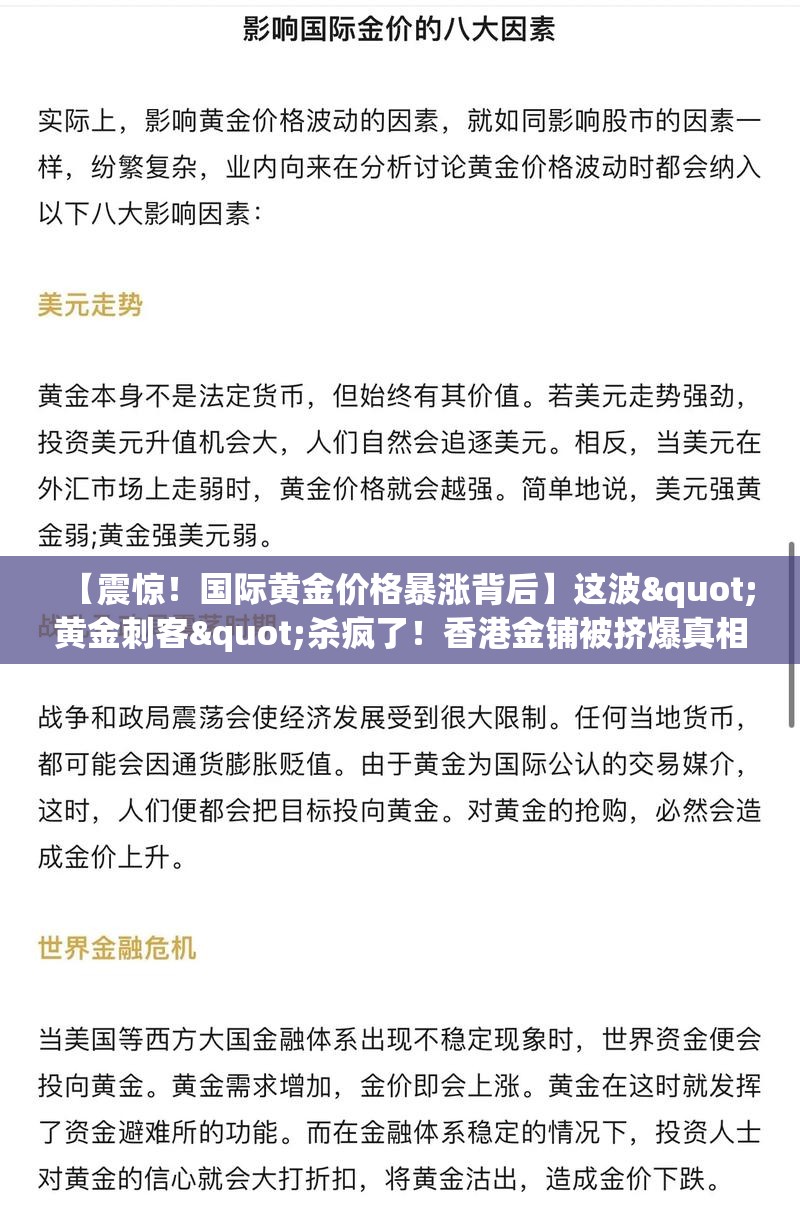

别被“高收益”冲昏头脑

“高收益”往往伴随着高风险,尤其是保险产品,收益并不确定。别被销售的花言巧语迷惑,冷静分析,理性选择。

5. 常见问题FAQ

html

存款变保险合法吗?合法,但销售必须明确告知产品性质,不能误导消费者。

如果被误导购买了保险,怎么办?可以拨打银行或保险公司客服电话投诉,必要时向监管部门举报。

香港购买的保险能退保吗?可以,但退保可能面临高额手续费,具体要看合同条款。

如何避免存款变保险?看清产品性质,保留证据,遇到可疑情况及时举报。

6. 行业黑话大揭秘

“理财”变“保险”,套路有多深?

在金融圈,“存款变保险”被称为“转单”,是销售常用的套路之一。他们通过话术和伪装,让你不知不觉中签了保单,最后发现根本不是自己想要的。

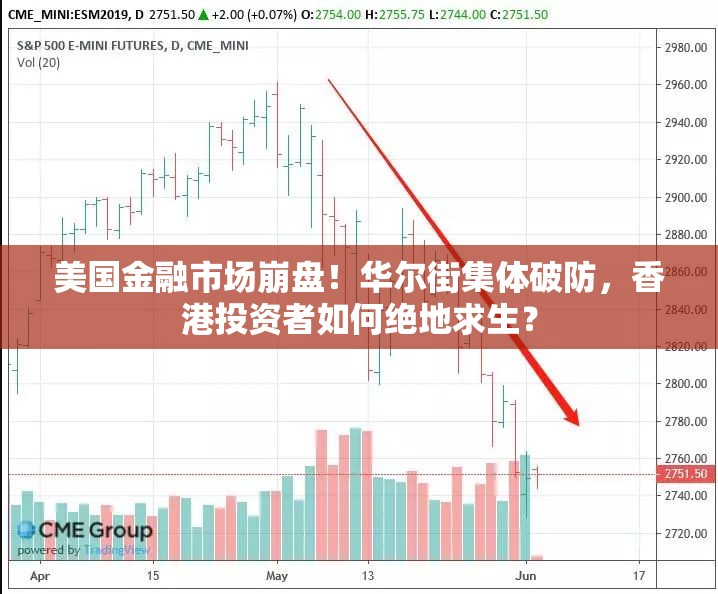

“高收益”背后的真相

所谓的“高收益”,往往是销售夸大其词,实际收益可能远低于预期。尤其是保险产品,收益并不确定,提前退保还可能损失本金。

7. 独家观点:监管漏洞亟待填补

“存款变保险”的骗局之所以屡禁不止,根本原因在于监管漏洞。银行和保险公司的合作模式存在灰色地带,销售人员的身份模糊,消费者难以分辨。监管部门必须加强执法力度,明确销售人员的身份和职责,保护消费者的合法权益。

结语

“存款变保险?销售冒充职员”的骗局,简直比“双十一”的套路还深!你的钱袋子,可不能被这些“李鬼”掏空。记住,“高收益”背后往往是高风险,理性投资,才能守住你的血汗钱!赶紧转发给身边的朋友,大家一起避坑!💪

转载请注明来自山东康养新闻通,本文标题:《存款变保险?销售冒充职员,你的钱还安全吗?🤔》

京公网安备110000000001号

京公网安备110000000001号 京ICP备110000001号

京ICP备110000001号